De musas, Venezuela y la extraña manía de leer poesía en 2025

Ayer por la mañana, mientras desayunaba en el café de siempre (ese que está en la esquina de mi calle y que cada día se parece más a una oficina de coworking llena de millennials con MacBooks), una joven con acento venezolano le comentaba a su acompañante que acababa de descubrir un libro de poemas «que le había cambiado la vida». Inmediatamente pensé en Nicanor Parra y en su célebre verso sobre los jóvenes que creen que la poesía les va a solucionar la existencia, pero al mismo tiempo sentí esa curiosidad malsana que me invade siempre que alguien habla de literatura con la pasión de quien acaba de encontrar una nueva religión.

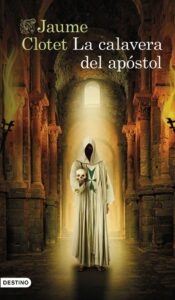

Resultó que hablaba de «Donde viven las musas», de Marianela dos Santos, un poemario que lleva meses instalado en la cima de las listas de más vendidos con la misma tenacidad con que Bolaño se instaló en nuestras conciencias literarias hace ya más de dos décadas. Y digo Bolaño no por casualidad, sino porque dos Santos comparte con el autor chileno esa condición de escritora latinoamericana en el exilio europeo, aunque en su caso el exilio sea portugués y la escritura, poesía pura en lugar de narrativa expansiva.

Confieso que compré el libro por esa mezcla de snobismo al revés y genuina curiosidad que caracteriza a los lectores de mi generación: ese impulso contradictorio de despreciar el éxito comercial mientras se siente secretamente atraído por él. Como cuando uno lee a Murakami sabiendo que es el escritor favorito de todas las dependientas de Zara del mundo occidental, pero sin poder evitar caer en el hechizo de sus historias sobre gatos que desaparecen y pozos que llevan a dimensiones paralelas.

El primer acierto de dos Santos es haber comprendido algo que muchos poetas contemporáneos ignoran: que la mitología griega no es un recurso decorativo sino una necesidad estructural. Mientras releía sus poemas sobre Clio y Euterpe, no pude evitar recordar aquella conferencia de Brodsky en la que decía que los poetas jóvenes americanos habían perdido el sentido de la tradición, como si la historia de la literatura hubiera comenzado con Walt Whitman. Dos Santos, en cambio, parece haber entendido que para hablar del presente hay que conocer el pasado, aunque ese pasado sea el de unas diosas inventadas por pastores griegos hace tres mil años.

(En este punto debo hacer una confesión: siempre he tenido debilidad por los escritores que utilizan esquemas preestablecidos. Perec con sus restricciones oulipianas, Calvino con sus estructuras geométricas, Bolaño con sus laberintos narrativos. Hay algo tranquilizador en la idea de que la literatura puede someterse a reglas, como si fuera posible domesticar el caos mediante la aplicación rigurosa de un sistema. Dos Santos no llega a esos extremos experimentales, pero su decisión de organizar el poemario siguiendo a las nueve musas revela una inteligencia arquitectónica que me resulta tremendamente atractiva.)

Lo que más me sorprende de este libro es cómo la autora ha logrado eludir las dos trampas más comunes de la poesía contemporánea: el confesionalismo lacrimógeno y el hermetismo pretencioso. Sus poemas son accesibles sin ser simples, emotivos sin ser sentimentales. Cuando escribe sobre el desamor o la nostalgia por la patria perdida, lo hace desde la distancia que proporciona el artificio mitológico, como si hubiera comprendido intuitivamente lo que T.S. Eliot llamaba «correlato objetivo»: la necesidad de encontrar una forma externa que pueda contener y transmitir las emociones sin que estas se derramen por toda la página como un vaso de vino sobre un mantel blanco.

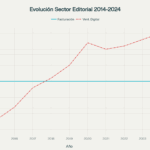

Pero hay algo más en este libro que me inquieta y me fascina a partes iguales: su éxito masivo. En una época en que la poesía se ha convertido en un género marginal, frecuentado casi exclusivamente por poetas y estudiantes de literatura, dos Santos ha conseguido llegar a lectores que probablemente no habían abierto un poemario desde los tiempos del bachillerato. Y lo ha hecho sin renunciar a la complejidad ni caer en la autoayuda versificada que caracteriza a buena parte de la «poesía» que triunfa en Instagram.

(Aquí debo hacer otra confesión: como muchos escritores de mi generación, siento una mezcla de admiración y envidia hacia los autores que logran el éxito comercial sin prostituir su talento. Es lo que me pasó cuando leí por primera vez «Los detectives salvajes»: la certeza molesta de que Bolaño había conseguido escribir la novela que todos hubiéramos querido escribir y, encima, venderla como rosquillas.)

Leyendo «Donde viven las musas» he recordado una frase de Fogwill que decía que la literatura latinoamericana sufría de un exceso de solemnidad, como si todos nuestros escritores estuvieran condenados a cargar sobre sus espaldas el peso de la Historia con mayúsculas. Dos Santos, en cambio, ha encontrado el tono justo: serio pero no solemne, culto pero no pedante, emotivo pero no sentimental. Es como si hubiera descubierto la fórmula perfecta para hacer poesía en el siglo XXI, esa mezcla imposible de tradición y modernidad que todos buscamos pero que muy pocos encuentran.

No sé si «Donde viven las musas» pasará la prueba del tiempo, esa criba implacable que separa la literatura de la moda editorial. Pero sí sé que Marianela dos Santos ha escrito un libro que funciona, y en estos tiempos de crisis de la lectura, eso ya es mucho. Quizás, después de todo, las musas no hayan muerto: simplemente se han mudado de Grecia a Portugal, y ahora hablan con acento venezolano.